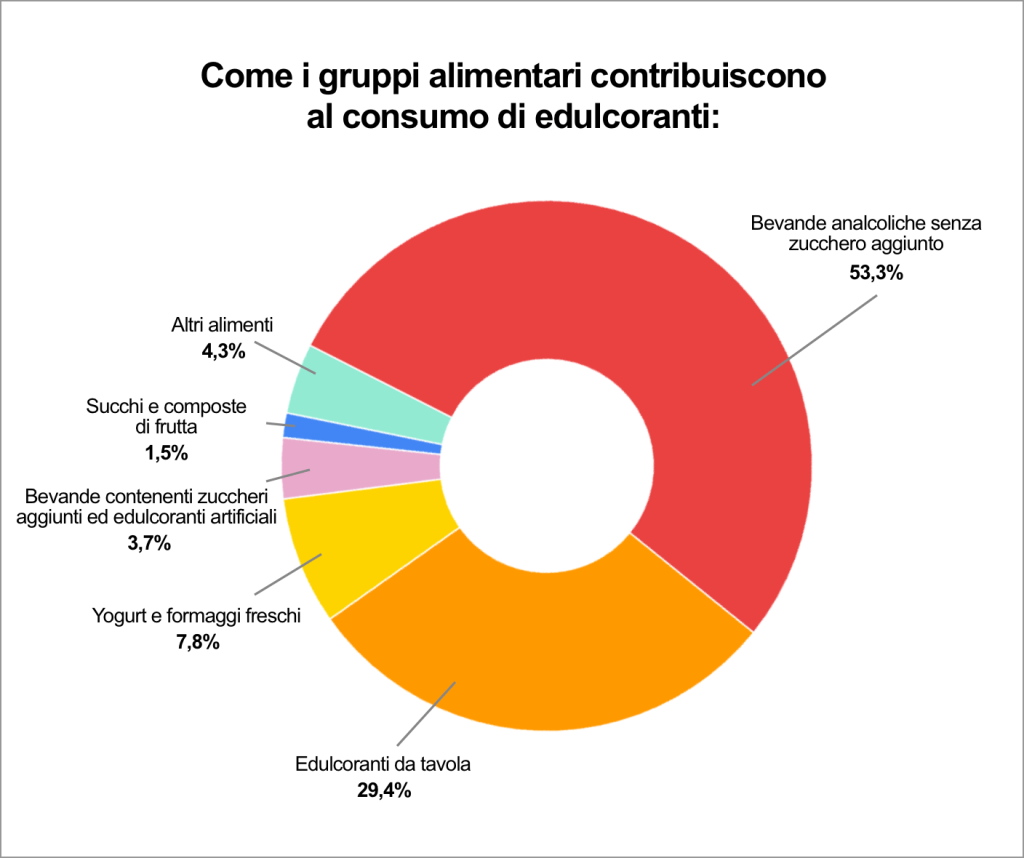

L’aspartame è un edulcorante sintetico con un potere dolcificante 150-200 volte superiore a quello dello zucchero. Viene utilizzato per conferire un sapore dolce senza apportare calorie.

È presente in oltre 2.500 prodotti in Europa e circa 6.000 nel mondo, principalmente nei prodotti etichettati come «light», «zero» o «a ridotto contenuto di zuccheri»1,2.

È un elemento di grande interesse economico per i produttori, poiché è estremamente redditizio: il suo elevato potere dolcificante consente di usarne quantità minime, con un costo di circa dieci volte inferiore a quello dello zucchero3. I risparmi ottenuti dai produttori sono considerevoli, ma raramente si riflettono sui prezzi di vendita. Spesso le bevande classiche e le loro versioni senza zucchero vengono vendute allo stesso prezzo, o addirittura a un prezzo più alto in alcuni casi, consentendo ai produttori di massimizzare i margini.

Tuttavia, la sicurezza dell’aspartame è oggi ampiamente messa in discussione. Numerosi scienziati e giornalisti d’inchiesta ne denunciano gli effetti tossici sottovalutati da studi faziosi e segnalano conflitti di interesse tra l’industria e le autorità sanitarie che ne hanno autorizzato l’uso.

In questo articolo esploriamo le zone d’ombra dell’aspartame e facciamo il punto su ciò che la scienza dice realmente.

Una commercializzazione molto controversa

1965: la nascita di un dolcificante sotto influenze industriali

L’aspartame fu scoperto per caso nel 1965 da un chimico dell’azienda farmaceutica statunitense Searle. Il chimico, James Schlatter, stava lavorando a un farmaco contro le ulcere quando sintetizzò una nuova molecola. Assaggiando accidentalmente il composto rimasto sulle dita, ne notò subito il gusto estremamente dolce4.

Il suo potere dolcificante, nettamente superiore a quello dello zucchero, suscitò rapidamente l’interesse dell’azienda farmaceutica, che avviò una procedura di autorizzazione presso la FDA (Food and Drug Administration) per permetterne l’uso nei prodotti alimentari di largo consumo.

La Searle finanziò diversi test di laboratorio per valutare la tossicità dell’aspartame e trasmise i risultati alla FDA nel 1973. L’anno successivo, nel 1974, la FDA autorizzò la commercializzazione dell’aspartame negli alimenti secchi e nelle gomme da masticare. La decisione si basava su una lettura sommaria degli studi tossicologici forniti dalla Searle e sull’ipotesi semplicistica secondo cui l’aspartame fosse innocuo, essendo degradato nell’organismo in due composti naturalmente presenti nel corpo umano5.

L’autorizzazione suscitò immediate critiche, in particolare da parte del neuroscienziato John Olney, che segnalò il rischio di lesioni e tumori cerebrali6. L’anno successivo, nel 1975, la commercializzazione dell’aspartame fu sospesa per permettere un riesame più approfondito da parte degli scienziati della FDA7.

Dopo due anni di indagini, gli esperti della FDA sollevarono gravi preoccupazioni. Furono evidenziate numerose negligenze e irregolarità negli studi condotti su ratti e topi: non erano stati segnalati sintomi che richiesero antibiotici, non era stata menzionata nei rapporti la rimozione di tumori prima della dissezione né l’impossibilità di esaminare alcuni organi troppo deteriorati8,9. In totale, furono riscontrate 52 anomalie gravi in appena tre dei 15 studi tossicologici forniti dall’azienda farmaceutica Searle10,11. Di fronte alla gravità dei fatti, il capo del servizio giuridico della FDA avviò procedimenti contro la Searle per “occultamento di dati e false dichiarazioni”12,13. La FDA incaricò inoltre un comitato scientifico esterno di valutare la sicurezza dell’aspartame. Fu la prima volta che la FDA ricorse a questa procedura, chiamata Public Board of Inquiry, per risolvere una questione di sicurezza sanitaria14. Nel 1980, dopo mesi di indagini, il comitato si espresse all’unanimità contro la ri-autorizzazione dell’aspartame15.

Tuttavia, l’elezione di Ronald Reagan alla presidenza degli Stati Uniti nello stesso anno segnò una svolta importante nella storia dell’aspartame. Donald Rumsfeld, allora CEO della Searle, non era certo un volto nuovo a Washington: aveva già ricoperto ruoli di alto livello nell’amministrazione, tra cui ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO e capo di gabinetto della Casa Bianca sotto Gerald Ford9.

Dopo aver lasciato la politica per entrare nell’azienda farmaceutica Searle, Rumsfeld partecipò attivamente alla campagna presidenziale di Ronald Reagan. Con la vittoria di quest’ultimo, Rumsfeld tornò a far parte del governo come membro dell’Interim Foreign Policy Advisory Committee (Comitato consultivo provvisorio per la politica estera). In questo ruolo, esercitò un’influenza determinante nella nomina del nuovo presidente della FDA16. Arthur Hayes, uno stretto collaboratore di Rumsfeld senza alcuna esperienza nel campo degli additivi alimentari, fu così designato alla guida dell’agenzia. Meno di due mesi dopo il suo insediamento, nel luglio 1981, Hayes autorizzò nuovamente l’aspartame17, inizialmente negli alimenti secchi, poi nelle bevande, estendendo infine la sua approvazione a tutti i prodotti alimentari nel 1996. Hayes dichiarò: «Non sono pronto a dire che l’aspartame non comporti alcun rischio, ma ritengo dimostrato che non vi siano rischi significativi»18.

Questa decisione andava contro le conclusioni dei tossicologi della FDA e degli esperti indipendenti del Public Board of Inquiry19. Ancora più sorprendentemente, contraddiceva anche la posizione della principale lobby statunitense delle bevande, la National Soft Drink Association, che si era opposta all’uso dell’aspartame nelle bibite gassate, ritenendo che la sostanza potesse degradarsi in composti tossici durante la conservazione. Nel 1983, l’associazione dichiarò infatti: «La Searle non ha fornito le certezze necessarie a garantire che l’aspartame e i suoi prodotti di degradazione siano sicuri nelle bevande gassate.»20

Per legittimare la ri-autorizzazione dell’aspartame negli Stati Uniti, furono presentati due nuovi studi21,22, entrambi condotti e finanziati dalla Ajinomoto, uno dei principali produttori mondiali di aspartame! Questi lavori, che analizzavano i rischi cancerogeni e altri effetti tossici a lungo termine dell’aspartame, conclusero per l’assenza di tossicità. Tuttavia, come gli studi precedenti condotti dall’azienda farmaceutica Searle, anche le ricerche condotte dalla Ajinomoto suscitarono forti critiche. Innanzitutto, non furono mai sottoposte a revisione paritaria, un passaggio fondamentale per garantire la validità scientifica di uno studio23. Inoltre, la metodologia utilizzata non rispettava gli standard tossicologici allora in vigore24,25.

Tra l’altro, lo studio sul cancro condotto dalla Ajinomoto nel 198121, usato per giustificare la ri-autorizzazione, si limitava esclusivamente ai tumori cerebrali, ignorando la possibilità che altri organi potessero essere anch’essi a rischio di tumore. Tale approccio era stato considerato insufficiente dal punto di vista tossicologico dagli scienziati interni della FDA dell’epoca²⁶ per giustificarne la ri-autorizzazione sul mercato.

Legami preoccupanti tra la FDA e i produttori di aspartame

Oltre a basarsi su studi contestati, l’approvazione dell’aspartame sollevò interrogativi sulla presenza di conflitti di interesse. Non a caso, sei alti funzionari della FDA coinvolti nell’autorizzazione finale del dolcificante nel 1981 entrarono poco dopo a far parte di aziende legate alla produzione dell’aspartame!27

Un ulteriore elemento preoccupante riguarda Samuel Skinner, il procuratore federale incaricato di avviare un’azione legale della FDA contro la Searle per le irregolarità negli studi. Skinner si dimise il 1º luglio 1977, lasciando solo pochi mesi alla FDA per procedere, fino al dicembre 1977, prima che i termini di prescrizione rendessero impossibile qualsiasi procedura. Poco dopo, Skinner entrò a far parte dello studio legale incaricato di difendere la Searle nella stessa vicenda. Il suo successore, William Conlon, arrivato troppo tardi, non ebbe il tempo di riprendere il fascicolo in mano: il procedimento fu quindi abbandonato e la Searle sfuggì definitivamente a qualsiasi sanzione. Stranamente, Conlon finì per entrare nello stesso studio legale incaricato di difendere Searle meno di un anno dopo12,28.

Un ulteriore esempio di conflitto di interessi riguarda Arthur Hayes, nominato presidente della FDA nel 1981. Un’inchiesta rivelò che Hayes aveva accettato diversi benefici offerti dall’industria29, tra cui l’uso di un jet privato appartenente alla General Food Corporation, distributore di aspartame18. Queste rivelazioni avrebbero contribuito alle sue dimissioni nel 198330. Poco dopo, entrò a far parte della Burson-Marsteller, l’agenzia di relazioni pubbliche della Searle, in qualità di consulente scientifico senior13.

Europa: le criticità della valutazione dell’EFSA

Nonostante le numerose controversie negli Stati Uniti, il processo era ormai avviato. Altri paesi iniziarono a consentirne l’uso nei prodotti di uso quotidiano basandosi sull’approvazione americana, senza richiedere studi aggiuntivi: il Canada nel 198131, l’Australia nel 198632, e infine l’Unione Europea nel 199433.

Una rivalutazione del 2013 ampiamente criticata

Nel 2013, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) rivalutò la sicurezza dell’aspartame per il suo utilizzo nell’Unione Europea, concludendo che non presentava rischi35. Tuttavia, questo parere suscitò nuove critiche. Nel 2019, Erik Millstone ed Elizabeth Dawson, due ricercatori dell’Università del Sussex (Regno Unito), pubblicarono uno studio che metteva in discussione tale valutazione36. I ricercatori evidenziarono problemi nella metodologia di selezione degli studi tossicologici da parte dell’EFSA: i 73 gli studi che riportavano effetti nocivi dell’aspartame sulla salute furono scartati senza una giustificazione solida, mentre vennero presi in considerazione 43 su 62, ovvero oltre tre quarti, degli studi secondo cui l’aspartame non aveva effetti sulla salute o ne aveva di limitati. Alcuni degli studi scartati erano ritenuti da Millstone e Dawson «più solidi e più pertinenti» rispetto a quelli selezionati dall’EFSA. Ma c’era un altro problema: molti degli studi presi in considerazione erano finanziati dall’industria, e alcuni erano stati persino giudicati «senza valore», «falsificati» o addirittura un «disastro» da ex tossicologi della FDA37.

Affidarsi a studi finanziati dall’industria può introdurre bias nei risultati. Due revisioni scientifiche pubblicate nel 201638 e nel 201739 hanno evidenziato che gli studi finanziati dall’industria alimentare tendevano più spesso a concludere che gli edulcoranti non comportano effetti negativi sulla salute, in particolare sull’aumento di peso, rispetto agli studi condotti in modo indipendente.

Gli studi Ramazzini: lavori di riferimento scartati dall’EFSA

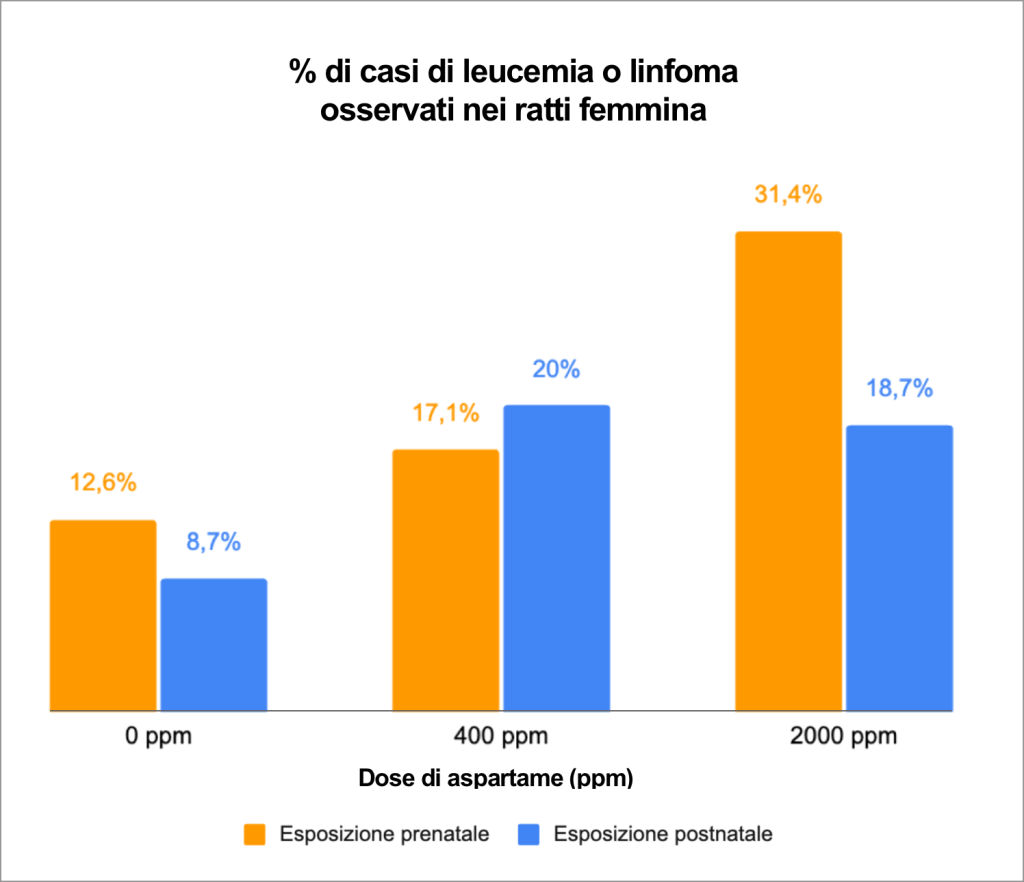

L’EFSA ha escluso dalla propria rivalutazione diversi studi rilevanti40,41,42 sui rischi cancerogeni dell’aspartame condotti dall’Istituto Ramazzini, un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale in campo oncologico43. L’agenzia ha giustificato questa decisione sostenendo che gli studi non rispettavano i protocolli sperimentali tradizionali. Tuttavia, i lavori del Ramazzini superavano di gran lunga i requisiti: includevano 1.400 ratti (contro i 400 previsti dai protocolli classici), testavano sei livelli di dose (anziché tre) e lasciavano vivere gli animali fino alla morte naturale per osservare eventuali effetti cancerogeni tardivi, mentre i protocolli standard prevedevano l’eutanasia dopo circa due anni44.

La principale critica dell’EFSA riguardava proprio la longevità inusuale dei roditori: secondo l’agenzia, «le infezioni polmonari riscontrate negli animali anziani rendevano difficile l’interpretazione dei risultati.» e i tumori osservati potevano essere dovuti alle infezioni polmonari piuttosto che al consumo di aspartame34,45.

Tuttavia, i ricercatori dell’Istituto Ramazzini sostengono che tali infezioni fanno parte del «naturale processo di invecchiamento dei roditori»46. Inoltre, le infezioni erano presenti anche nel gruppo di controllo, non esposto all’aspartame, escludendo così il loro ruolo nello sviluppo dei tumori. La presenza di un gruppo di controllo serve proprio a evitare questo tipo di bias, garantendo un confronto rigoroso.

La qualità dei lavori dell’Istituto Ramazzini sull’aspartame è stata successivamente riconosciuta a più riprese. Un parere pubblicato nel 2008 da tre scienziati americani, esperti in metodologie sperimentali per valutare la cancerogenicità delle sostanze, ha sottolineato che prolungare la vita degli animali permette di «rafforzare il valore e la solidità dei risultati»47. Come ha spiegato Erik Millstone in un’intervista: «Gli studi dell’Istituto Ramazzini erano più approfonditi, accurati, affidabili e pertinenti riguardo all’esposizione umana rispetto a quelli condotti secondo i protocolli convenzionali.»

Nel 2021, l’Istituto Ramazzini ha pubblicato un nuovo studio che conferma che i tumori osservati nei roditori nelle sue ricerche precedenti erano effettivamente legati al consumo di aspartame, e non alle infezioni polmonari che compaiono naturalmente negli animali a fine vita48. Nel 2023, il principale studio controverso è stato riesaminato da nuovi ricercatori dell’Istituto Ramazzini e le conclusioni sono rimaste invariate49.

Nel 2024, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), punto di riferimento mondiale in oncologia, ha confermato la solidità della metodologia dell’Istituto Ramazzini. L’IARC ha infatti dichiarato che il prolungamento della vita dei ratti rappresentava uno dei principali punti di forza dello studio, e ha anche sottolineato che la purezza dell’aspartame era stata correttamente verificata. Ha invece ritenuto i lavori della Searle e della Ajinomoto limitati a causa dell’assenza di informazioni sulla purezza della sostanza e di dettagli istopatologici50.

Rifiutando di integrare i dati dell’Istituto Ramazzini, l’EFSA ha scartato alcune delle prove più solide disponibili sui rischi cancerogeni, sollevando interrogativi sulla sua imparzialità. Successivamente, nel 2021, l’Istituto Ramazzini ha rivelato di aver subito forti pressioni a seguito delle sue pubblicazioni sull’aspartame. La credibilità dei ricercatori che avevano condotto questi studi è stata messa in discussione e le loro ricerche sminuite dall’industria agroalimentare51,52,53, per cui hanno subito un drastico ridimensionamento dei finanziamenti. 54

Il Center for Science in the Public Interest (CSPI), ONG americana nota per il suo impegno a favore della salute pubblica, aveva già denunciato gli attacchi contro l’Istituto Ramazzini nel 201355. L’organizzazione ha ribadito che i lavori dell’Istituto forniscono «prove inconfutabili che l’aspartame è cancerogeno negli animali».

L’EFSA sospettata di conflitti di interesse

Nello studio del 201936 sulla rivalutazione dell’aspartame da parte dell’EFSA, i ricercatori dell’Università del Sussex suggeriscono che l’agenzia potrebbe essere stata influenzata da conflitti di interesse di natura commerciale. Secondo gli autori, questo potrebbe spiegare perché alcuni studi solidi siano stati esclusi dalla valutazione condotta dall’EFSA nel 2013.

Questa ipotesi trova conferma nelle conclusioni dell’ONG Foodwatch. In un rapporto sull’aspartame pubblicato nel 202556, l’organizzazione ha evidenziato che, tra i 62 studi ritenuti affidabili dall’EFSA, 45 presentavano conflitti di interesse: erano infatti finanziati direttamente dai produttori di aspartame o redatti da ricercatori che collaboravano con l’industria produttrice di questo edulcorante.

L’analisi pubblicata dal Réseau Environnement Santé nel 201357 è andata ancora oltre, rivelando che 6 dei 19 esperti dell’EFSA coinvolti nella rivalutazione dell’aspartame avevano stretti legami con l’industria, in particolare con l’azienda Ajinomoto, principale produttore mondiale di aspartame, o con Coca-Cola, le cui bevande «light» e «zero» si basano in gran parte su questo dolcificante. Ma, cosa ancora più preoccupante, l’analisi ha rivelato che una parte del rapporto dell’EFSA del 2013 era in realtà un copia-incolla di una pubblicazione del 2007 finanziata dall’azienda Ajinomoto51. Su 96 righe del rapporto dedicate ai rischi neurologici dell’aspartame, 60 risultavano identiche o molto simili al testo pubblicato dall’azienda Ajinomoto. Il Réseau Environnement Santé ha concluso che la rivalutazione del 2013 da parte dell’EFSA presenta gravi violazioni dei principi fondamentali della deontologia scientifica.

L’EFSA sembra inoltre aver cercato di minimizzare, se non addirittura di nascondere, alcuni legami tra i suoi membri e l’industria. A rivelarlo è la giornalista d’inchiesta Marie-Monique Robin nel documentario Notre poison quotidien (Il nostro veleno quotidiano)58, trasmesso nel 2011 sul canale Arte. Nel documentario, si mostra come l’agenzia avrebbe modificato a posteriori una dichiarazione ufficiale sui conflitti di interesse. Il caso riguarda Dominique Parent-Massin, membro del gruppo di lavoro incaricato di valutare l’aspartame. Nella dichiarazione ufficiale sui conflitti di interesse, l’esperta indicava di aver lavorato come consulente per la Ajinomoto e la Coca-Cola, due aziende direttamente coinvolte nell’uso dell’additivo. Tuttavia, queste informazioni sarebbero scomparse dalla scheda dopo che la giornalista aveva intervistato alcuni membri del personale dell’EFSA nell’ambito della sua inchiesta sull’aspartame. Questa modifica ha cancellato ogni traccia del legame diretto tra l’esperta e due aziende con interessi commerciali significativi legatiall’aspartame, sollevando importanti interrogativi sulla trasparenza e sull’indipendenza dell’azienda. Queste rivelazioni confermano quanto evidenziato dall’ONG Corporate Europe Observatory. In un rapporto del 201159, l’organizzazione denunciava che quattro membri del panel dell’EFSA incaricato di valutare gli additivi alimentari non avevano dichiarato collaborazioni, passate o presenti, con l’International Life Sciences Institute (ILSI Europe). Pur presentandosi come un’organizzazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro, l’ILSI difende con determinazione gli interessi dell’industria alimentare60. Fondata da un ex vicepresidente di Coca-Cola, è stata finanziata per decenni da aziende come Coca-Cola (fino al 2021) e Mars (fino al 2018) e tra i suoi membri attuali figurano Pepsi e Ajinomoto. Il rapporto dell’ONG Corporate Europe Observatory sottolinea l’urgenza di adottare regole più rigorose sui conflitti d’interesse e di riformare a fondo il processo con cui l’EFSA elabora i suoi pareri scientifici.

Inoltre, il Parlamento europeo ha fortemente messo in discussione l’indipendenza dell’EFSA in un rapporto pubblicato nel 201461,62, invitando l’agenzia ad adottare una reale politica di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse. In risposta, l’agenzia ha preso diverse misure: nel 201463 ha introdotto norme per evitare i conflitti di interesse tra i suoi membri; nel 201564 ha rivisto la metodologia di selezione degli studi per impedire che conclusioni valide venissere escluse arbitrariamente; infine, nel 201965 è stato adottato un regolamento europeo per rafforzare la trasparenza dell’EFSA. Tuttavia, nonostante questi progressi, il parere del 2013 sull’aspartame non è ancora stato aggiornato. Alla luce di queste rivelazioni, diversi scienziati chiedono oggi una rivalutazione indipendente dell’aspartame a livello europeo36,48,66,67,68.

Rischi documentati scientificamente

Cancro: un aumento del rischio a partire da mezza lattina al giorno

Nel 2023, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato l’aspartame come «possibile cancerogeno» (categoria 2B)69. Questa decisione si basa su un’ampia revisione scientifica condotta dall’IARC, che ha esaminato tutti gli studi pubblicati dal 1974 sul potenziale cancerogeno di questo dolcificante. In un rapporto di 471 pagine70, l’IARC ha concluso che l’aspartame è un possibile cancerogeno per l’uomo.

Oltre agli studi sugli animali, questa classificazione si basa anche su dati umani, in particolare sul prestigioso studio di coorte NutriNet-Santé condotto dall’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica (INSERM) pubblicato nel 202271. Questo studio su larga scala ha monitorato per 13 anni le abitudini alimentari di oltre 100.000 persone, mostrando che un consumo regolare di aspartame sarebbe associato a un aumento del 15% del rischio complessivo di cancro, con un incremento ancora più marcato per il tumore al seno, per cui il rischio sale fino al 22%. Chi consuma aspartame regolarmente, ovvero l’equivalente di mezza lattina di bibita al giorno, sarebbe più soggetto a sviluppare tumori. Si tratta del primo studio al mondo a stabilire un’associazione così precisa e rigorosamente verificata tra l’esposizione all’aspartame e il rischio di cancro. Secondo l’IARC, i dati forniti dall’INSERM sull’esposizione umana a questo dolcificante «erano i più dettagliati e, di conseguenza, la qualità della valutazione dell’esposizione è risultata elevata.»

Un precedente studio epidemiologico, condotto dall’Università di Harvard e pubblicato nel 201272, che ha seguito oltre 120.000 americani per più di 22 anni, aveva identificato un’associazione statisticamente significativa tra il consumo di bevande edulcorate con aspartame e un aumento del 31% del rischio di linfoma non-Hodgkin e del 102% del rischio di mieloma multiplo.

Secondo alcuni membri del gruppo di esperti dell’IARC, l’aspartame avrebbe persino dovuto essere classificato nella categoria superiore, come «probabile cancerogeno» (categoria 2A). Ritenevano infatti che l’Istituto Ramazzini avesse fornito prove sufficienti di cancerogenicità negli animali da laboratorio70. Dal canto loro, i ricercatori del Ramazzini hanno contestato il modo in cui l’IARC ha trattato i loro dati, sostenendo che i risultati siano stati sottovalutati. Hanno concluso che la valutazione dell’IARC «potrebbe essere stata guidata da fattori diversi rispetto alla valutazione scientifica imparziale dei dati disponibili», suggerendo la possibile presenza di conflitti di interessi all’interno del gruppo di lavoro dell’IARC73.

Numerosi studi condotti su cellule umane e animali hanno identificato diversi meccanismi che potrebbero spiegare l’insorgenza di tumori. Secondo l’IARC, il meccanismo più probabile legato all’aspartame è lo stress ossidativo. Una volta digerito, l’aspartame si trasforma in sostanze che possono generare radicali liberi, molecole instabili che, se presenti in quantità eccessiva, possono ossidare, ovvero danneggiare, le cellule. Nel tempo, questi danni possono alterare il normale funzionamento delle cellule e aumentare il rischio di cancro70.

Oggi la sospetta cancerogenicità dell’aspartame si basa su tre linee di evidenza complementari:

- In primo luogo, gli studi sugli animali condotti dall’Istituto Ramazzini40,41,42, il cui protocollo, più rigoroso rispetto agli standard tradizionali, ha permesso di ottenere risultati ampiamente riconosciuti dalla comunità scientifica.

- In secondo luogo, gli studi epidemiologici sull’uomo, tra cui uno considerato dall’IARC il più completo e rigoroso71 sull’argomento, che ha evidenziato un’associazione significativa tra il consumo di aspartame e l’aumento del rischio di tumori.

- Infine, ricerche che hanno identificato un meccanismo d’azione coerente in grado di spiegare l’insorgenza dei tumori70.

La convergenza di questi dati, provenienti da metodi e discipline diverse, costituisce un insieme di prove sufficienti che hanno portato l’IARC a considerare l’aspartame come «possibile cancerogeno» per l’uomo. Le poche ricerche le cui conclusioni indicano l’assenza di rischio cancerogeno dell’aspartame sono, non sorprendentemente, spesso finanziate dall’industria e sembrano presentare limiti significativi. Alcune si basano su metodologie discutibili, come gli studi finanziati dalla Searle e dalla Ajinomoto degli anni ’8021,22. Altre utilizzano topi geneticamente modificati, una scelta considerata inadeguata dall’IARC, perché questi animali potrebbero risultare insensibili all’aspartame70. Infine, alcuni studi si concentrano su un solo tipo di tumore specifico o si basano su tempi di osservazione troppo brevi, rendendo impossibile rilevare eventuali effetti a lungo termine. Di conseguenza, la solidità scientifica di questi studi è nettamente inferiore rispetto a quella degli studi condotti in modo indipendente e rigoroso.

Possibile aumento del rischio di diabete

Come altri dolcificanti artificiali, l’aspartame è da diversi anni sospettato di favorire, nel lungo periodo, l’insorgenza del diabete di tipo 2.

Questa malattia cronica deriva da un progressivo disfunzionamento del meccanismo che regola il livello di glucosio o zucchero nel sangue. È la forma di diabete più comune al mondo: colpisce oltre 460 milioni di persone, pari al 6% circa della popolazione globale. Si manifesta prevalentemente in età adulta e la sua insorgenza è influenzata dalle nostre abitudini di vita. I principali fattori di rischio sono ben noti: sedentarietà, alimentazione squilibrata, e fumo74. Ma, da alcuni anni, gli scienziati sospettano che anche alcuni dolcificanti, in particolare l’aspartame, possano contribuire allo sviluppo di questa malattia.

Dal 2008, dodici studi di coorte considerati solidi dall’OMS75 hanno mostrato che il consumo regolare di bevande edulcorate artificialmente potrebbe aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Ad esempio, uno studio francese pubblicato nel 201376 e condotto su 66.000 donne ha rivelato che le consumatrici abituali di queste bevande presentavano un rischio fino a due volte superiore di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a coloro che non ne consumavano. Sorprendentemente, in alcuni casi il rischio risultava paragonabile a quello associato al consumo regolare di bevande zuccherate tradizionali, già note per favorire il diabete. Risultati simili sono stati osservati anche in altri studi sull’uomo, pubblicati nel 200977 e 201478, e in uno studio sugli animali del 201779.

Tre principali meccanismi sono stati ipotizzati per spiegare questi risultati:

- Gli edulcoranti artificiali potrebbero mantenere o rafforzare la preferenza per i sapori dolci, incoraggiando così un maggiore consumo di cibi zuccherati80.

- Gli edulcoranti, in particolare l’aspartame, potrebbero indurre risposte fisiologiche simili a quelle provocate dallo zucchero, attivando i recettori del gusto dolce non solo nella lingua, ma anche nell’intestino e nel pancreas. Uno studio americano del 201081 ha mostrato che il consumo di aspartame comporta, 30 minuti dopo un pasto, un aumento del livello di insulina paragonabile a quello indotto dallo zucchero.

- Infine, gli edulcoranti artificiali potrebbero alterare l’equilibrio del microbiota intestinale, favorendo uno stato di infiammazione cronica che favorisce la resistenza all’insulina e aumenta il rischio di insorgenza del diabete di tipo 282.

Nel 2023, uno studio di coorte francese NutriNet-Santé83, apprezzato per il suo rigore metodologico, ha fornito risultati ancora più precisi. Ha dimostrato che un consumo regolare anche di piccole quantità di aspartame potrebbe aumentare dal 48% al 63% il rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Gli autori hanno concluso che questi edulcoranti non possono essere considerati sostituti sicuri dello zucchero, nemmeno a basse dosi.

Numerosi altri studi hanno messo in evidenza l’associazione tra il consumo di edulcoranti e il diabete84. Uno studio pubblicato nel 2022 ha ipotizzato che gli edulcoranti, in particolare l’aspartame, potrebbero «persino contribuire alla pandemia di diabete in alcuni contesti»82.

Aumento del rischio di malattie cardiovascolari

L’aspartame è inoltre sospettato di aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, come infarti, ictus, trombosi venosa, embolia polmonare e altre patologie che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni, rappresentando la principale causa di mortalità a livello mondiale85.

Nell’aprile 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un rapporto sugli effetti degli edulcoranti75, basato su 280 studi condotti sull’uomo. Di questi, 56 riguardavano specificamente le malattie cardiovascolari. La sintesi dei risultati ha mostrato che i consumatori abituali di edulcoranti presentavano un rischio maggiore del 32% di sviluppare una malattia cardiovascolare, e del 19% di essere colpiti da un ictus. Sempre secondo l’OMS, il consumo regolare di edulcoranti favorirebbe a lungo termine l’ipertensione e lo squilibrio del colesterolo, due fattori di rischio nell’insorgenza di problemi cardiovascolari.

Questi risultati concordano con quelli dello studio francese NutriNet-Santé, pubblicato a settembre 202286, che ha analizzato specificamente l’impatto dell’aspartame sulla salute cardiovascolare. Lo studio ha rivelato che chi consuma regolarmente aspartame presentava un rischio di ictus maggiore del 17%, un dato simile a quello indicato dall’OMS.

Di fronte di questi risultati preoccupanti, l’OMS ha formulato l’anno seguente, nel 2023, una nuova raccomandazione senza ambiguità: «Non consumare edulcoranti, e questo ai fini di ridurre il rischio di malattie croniche, in particolare di malattie cardiovascolari.»87

Uno studio del 202588, condotto con un protocollo recente di analisi delle interazioni chimiche, ha fornito possibili spiegazioni a queste osservazioni. I risultati indicano che l’aspartame potrebbe interagire con diverse proteine e recettori cerebrali, generando interferenze multiple che favoriscono l’ipertensione e aumentano il rischio di ictus. Gli autori dello studio suggeriscono inoltre possibili incompatibilità tra il consumo quotidiano di aspartame e l’assunzione di alcuni farmaci antipertensivi.

Un impatto dannoso sul microbiota

Il microbiota comprende miliardi di microrganismi che popolano l’intestino e svolgono un ruolo cruciale per la nostra salute89. L’alterazione di questo equilibrio può contribuire allo sviluppo di numerose malattie croniche90,91,92,93 (vedi il nostro articolo sul microbiota).

Nel 2014, uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature è stato il primo a evidenziare un effetto negativo degli edulcoranti sul microbiota di individui sani94. I ricercatori hanno osservato una riduzione della diversità microbica, un fenomeno che a lungo termine potrebbe favorire disturbi metabolici come la resistenza all’insulina, l’intolleranza al glucosio, oltre a patologie croniche già menzionate: cancro, diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari.

Sempre nel 2014, uno studio si è concentrato specificamente sull’aspartame95. I risultati hanno mostrato che, anche a dosi comuni, equivalenti a due lattine di bibite al giorno , l’aspartame può alterare in modo duraturo l’equilibrio del microbiota intestinale.

Altri studi pubblicati nel 202096 hanno evidenziato un fenomeno aggravante: l’aspartame potrebbe danneggiare l’epitelio intestinale, quella sottile barriera cellulare che ci protegge dagli agenti patogeni. Il suo deterioramento favorirebbe un’infiammazione cronica dell’intestino e indebolirebbe il sistema immunitario, aumentando così il rischio di sviluppare malattie croniche.

Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere meglio il legame tra edulcoranti, microbiota e malattie croniche. Tuttavia, questa ipotesi è oggi considerata ampiamente plausibile dalla comunità scientifica97,98,99. Nel suo rapporto del 202275, l’OMS ha sottolineato infatti che alcune malattie croniche potrebbero essere correlate a un’alterazione del microbiota intestinale causata dal consumo di edulcoranti.

Una sospetta neurotossicità

I primi segnali di allarme sulla possibile neurotossicità dell’aspartame risalgono agli anni 70. All’epoca, il neuroscienziato John Olney osservò che, anche a dosi relativamente basse, questo dolcificante poteva distruggere i neuroni nei roditori il cui cervello era ancora in fase di sviluppo100,101. Da allora, queste preoccupazioni sono riemerse più volte, alimentate da nuovi studi.

Nel 2008, dei ricercatori hanno dimostrato che l’aspartame si decompone nell’organismo in tre sostanze102: fenilalanina, acido aspartico e metanolo. Tutte e tre sono note per interagire con il sistema nervoso: possono interferire con l’azione dei neurotrasmettitori, come la dopamina o la serotonina; potrebbero anche provocare mal di testa, disturbi della memoria e del sonno, sbalzi d’umore, stress o depressione4,103; infine, possono causare stress ossidativo nel cervello, danneggiando i neuroni e favorendone la degenerazione¹⁰⁴.

Due studi pubblicati nel 2023105 e nel 2024106 hanno mostrato che questi effetti si manifestano nei topi anche a dosi molto basse di aspartame, comparabili a quelle comunemente consumate dall’uomo. Gli effetti sono comparsi dopo sole quattro settimane e, cosa ancora più preoccupante, sono stati trasmessi alla prole dei roditori esposti, suggerendo che gli effetti negativi dell’aspartame sul cervello potrebbero perdurare nelle generazioni successive. Secondo l’OMS, i risultati osservati nell’uomo sono ancora contrastanti: alcuni studi evidenziano un legame tra l’aspartame e i disturbi cognitivi, in particolare un rischio maggiore del morbo di Alzheimer, mentre altri non riscontrano alcun legame75. Sono quindi necessarie ulteriori ricerche per determinare se gli effetti osservati negli animali si manifestino anche nell’uomo.

Una DGA obsoleta e insufficiente

La DGA (Dose Giornaliera Ammissibile) rappresenta la quantità massima di una sostanza che una persona può consumare quotidianamente, per tutta la vita, senza rischi per la salute. Viene calcolata in base al peso corporeo: è espressa in milligrammi (mg) per chilogrammo (kg) di peso corporeo107.

Questa soglia è stabilita dalle agenzie di valutazione dei rischi, come l’EFSA nell’Unione Europea o la FDA negli Stati Uniti. Il metodo per stabilirla prevede dii identificare la dose minima che provoca un effetto negli studi sugli animali e di applicare un fattore di sicurezza (di solito 100) per determinare un valore privo di effetti nell’uomo. Sebbene questo approccio sia utile, presenta alcuni limiti.

Una soglia stabilita dai produttori negli anni 70

L’attuale DGA (Dose Giornaliera Ammissibile) per l’aspartame si basa su studi datati e controversi. Nel 1980, il JECFA, il comitato incaricato di stabilire le DGA a livello mondiale, stabilì questa soglia a 40 mg/kg di peso corporeo/giorno108. La decisione fu fortemente influenzata dalla FDA, che aveva diversi scienziati tra i membri del JECFA109. Inoltre, all’epoca la FDA era l’unica autorità a disporre dell’intero insieme dei dati tossicologici disponibili, ma non consentì al JECFA di considerare pienamente le frodi e le carenze metodologiche degli studi in questione. Questi limiti, infatti, non sono mai riportati nei rapporti ufficiali del JECFA.

Per definire questa DGA, il JECFA si basò su studi finanziati dalle aziendeAjinomoto e Searle. Lo studio principale selezionato per stabilire la DGA fu condotto su ratti nel 1981 dalla Ajinomoto22. Si trattava di un lavoro controverso la cui metodologia era già stata fortemente contestata all’epoca da numerosi scienziati 12,110.

Nel 1984, quando l’aspartame fu introdotto sul mercato, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fissò la dose giornaliera accettabile (DGA) a 40 mg/kg di peso corporeo112. Per l’occasione, l’EFSA si affidò in forte misura alle valutazioni della FDA e del JECFA, senza richiedere studi aggiuntivi58. Nel suo rapporto, ammise di aver esaminato una grande quantità di dati, senza specificare quali studi e risultati fossero stati presi in considerazione. In seguito, durante un’udienza di fronte al Parlamento europeo nel 2011, l’EFSA ammise che il comitato scientifico dell’epoca, in realtà, non aveva mai avuto accesso agli studi originali della Searle e della Ajinomoto, e aveva autorizzato l’uso dell’aspartame nell’Unione Europea senza discernimento112.

Uno status quo mantenuto nel 2013 senza giustificazione

Nel 201334, l’EFSA ha riesaminato l’aspartame e ha confermato la DGA stabilita nel 1984: 40 mg/kg/giorno113. Secondo le stime dell’OMS, questo valore corrisponde a un consumo quotidiano di 9-14 lattine di bibite114,115, una quantità che può sembrare elevata e quindi rassicurante per chi consuma regolarmente queste bevande.

Tuttavia, come già accennato, questa rivalutazione è stata oggetto di critiche e solleva un problema rilevante: la selezione distorta degli studi. L’EFSA, infatti, ha mostrato una tendenza a privilegiare i lavori più rassicuranti sull’aspartame e a scartare invece studi che indicavano dei rischi, inclusi quelli basati su metodologie più solide rispetto agli studi selezionati36,57.

L’EFSA dichiarò di basarsi sullo studio molto contestato del 1981, finanziato dal produttore di aspartame Ajinomoto22. Nel suo rapporto, l’EFSA non menzionò i principali limiti metodologici di questo studio. Una delle criticità principali riguarda l’assenza di dati sulla purezza dell’aspartame70: ancora oggi, non è possibile affermare con certezza che la sostanza somministrata ai ratti nel corso dello studio fosse aspartame puro. Per aggirare questa riserva, l’EFSA si limitò a dichiarare che, per l’insieme degli studi sul lungo termine, «la purezza dell’aspartame utilizzato è considerata pari al 100%»34.

La credibilità della rivalutazione del 2013 è stata ulteriormente indebolita dalla scoperta di legami tra vari esperti dell’EFSA e l’industria dell’aspartame57,59,62. Questi conflitti d’interesse hanno portato, nel 2019, all’adozione di una legge europea volta a rafforzare la trasparenza e l’integrità scientifica all’interno dell’EFSA65,166. Si tratta sicuramente di un passo avanti, ma che non ha mai portato alla riapertura del dossier né al riesame e della DGA relativa all’aspartame.

Nel 2023, anche il JECFA ha deciso di mantenere invariata la DGA dell’aspartame114,118. Anche in questo caso, la decisione si basa in larga parte sullo studio del 1981 finanziato dal produttore Ajinomoto118.

Tuttavia, diverse organizzazioni, tra cui l’ONG europea Foodwatch119 e l’ONG americana U.S. Right to Know120, hanno evidenziato nel JECFA le stesse criticità già rilevate per l’EFSA: selezione distorta degli studi, la presenza di sei esperti che erano anche membri dell’ILSI, e gravi lacune nella politica di trasparenza e nella gestione dei conflitti di interesse118.

Rischi rilevanti esclusi dai criteri di valutazione

Oltre a basarsi su studi datati e controversi, la DGA dell’aspartame stabilita in Europa si fonda su ricerche che non considerano tutti i possibili effetti tossici di questa sostanza.

Per determinare una DGA, le autorità sanitarie si basano esclusivamente su studi condotti su animali (ratti, topi o conigli) esposti per due anni a una sostanza la cui composizione e purezza si presume siano perfettamente note. Gli effetti considerati sono solo quelli rilevabili attraverso esami biologici: variazioni di peso, anomalie nello sviluppo o nel funzionamento degli organi, effetti sulla riproduzione o sulla fertilità, effetti sulla prole, insorgenza di tumori o altre anomalie.

Tuttavia, questi modelli animali non consentono sempre di individuare tutti gli effetti nocivi per l’uomo. Alcuni effetti, per esempio sul comportamento, sulla memoria, sull’appetito, oppure i cosiddetti effetti «cocktail» legati all’esposizione simultanea ad altre sostanze comuni (farmaci, additivi, pesticidi, ecc.), risultano difficili, se non impossibili, da rilevare con questo approccio. Questo limite porta probabilmente a sottovalutare alcuni rischi, come la possibile neurotossicità dell’aspartame o lo sviluppo progressivo di una resistenza all’insulina. L’OMS ha ricordato, infatti, nell’introduzione del suo rapporto del 202275, che «gli effetti a lungo termine sulla salute del consumo di dolcificanti a livelli inferiori alla DGA non sono ben caratterizzati».

Inoltre, i dati provenienti da studi sull’uomo non vengono presi in considerazione nella definizione delle DGA, in genere stabilite quando una nuova sostanza ottiene l’autorizzazione ad essere introdotta sul mercato121. Se per i farmaci gli studi clinici sull’uomo sono obbligatori, non è così per gli additivi alimentari. Dal punto di vista etico, sarebbe difficile giustificare che un gruppo di volontari venga esposto a una molecola sconosciuta solo per convalidarne la commercializzazione, soprattutto perché un additivo alimentare non apporta gli stessi benefici terapeutici di un farmaco. Di conseguenza, i dati sull’uomo vengono analizzati in seguito, principalmente attraverso studi epidemiologici. Questi studi sono volti a stabilire, una volta che l’additivo è già stato autorizzato sul mercato, se chi lo consuma regolarmente presenta una maggiore incidenza di alcune malattie rispetto al resto della popolazione. Diversi scienziati hanno definito la DGA «una procedura artigianale che si basa sia sulla scienza sia su ipotesi»122, sottolineando la necessità di considerare più seriamente i dati derivanti sull’uomo123.

Diversi studi epidemiologici condotti sull’uomo hanno evidenziato effetti nocivi dell’aspartame a dosi autorizzate, comunemente consumate e di molto inferiori alla DGA. Queste ricerche evidenziano, ad esempio, un aumento del rischio di cancro¹²⁴, di malattie cardiovascolari125 e di diabete di tipo 2126, a dosi quasi 200 volte inferiori alla DGA, cioè l’equivalente di mezza lattina di bibita al giorno. È stato inoltre osservato un rischio maggiore di obesità127 e un peso alla nascita più elevato nei neonati128 della prole di coloro che consumano una sola bibita «senza zucchero» al giorno. Tuttavia, questi studi non sono presi in considerazione nel calcolo della DGA, in quanto, a differenza degli studi sugli animali, non permettono di stabilire una dose priva di rischi.

Inoltre, nella rivalutazione dell’EFSA del 201334 non sono stati considerati gli studi sugli animali relativi a rischi emergenti, come gli effetti sul microbiota intestinale. Questi rischi sono oggi considerati preoccupanti, date le possibili gravi conseguenze di un’alterazione del microbiota legata all’aspartame129.

L’attuale DGA risulta dunque incompleta e non tutela pienamente la salute pubblica, rendendo ancora più preoccupante l’assenza di una sua revisione.

Un edulcorante senza benefici sul peso

Dalla sua autorizzazione, l’aspartame è stato presentato come un’alternativa allo zucchero in grado di ridurre l’apporto calorico e controllare meglio il proprio peso. Un ragionamento che può sembrare logico a prima vista.

Tuttavia, un numero sempre maggiore di studi mette in dubbio questa promessa. Nel 2015, l’ANSES (Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro) ha pubblicato un rapporto basato su 383 pubblicazioni scientifiche¹³⁰, in cui ha concluso che i dolcificanti, incluso l’aspartame, non hanno dimostrato alcun beneficio né sulla perdita di peso né sul controllo della glicemia. Questi risultati sono stati osservati sia nei soggetti in buona salute sia nelle persone con diabete.

Le conclusioni dell’ANSES confermano quanto indicato nel rapporto dell’OMS pubblicato nel 202275. Infatti, gli studi sul breve periodo (meno di 12 mesi) suggeriscono un effetto modesto sulla perdita di peso o sulla riduzione della circonferenza addominale in coloro che desiderano dimagrire131. Gli studi di coorte condotti sul lungo periodo, ovvero per 4-9 anni, mostrano addirittura una tendenza opposta: un consumo più elevato di edulcoranti è associato a un aumento di 2,6 cm della circonferenza addominale132. L’OMS riferisce inoltre che il consumo regolare di edulcoranti è associato a un aumento del 76% del rischio di obesità ea un aumento significativo dell’indice di massa corporea (IMC). In conclusione, l’OMS raccomanda chiaramente di «non consumare edulcoranti per perdere peso». Anche nei bambini, l’ANSES osserva che la maggior parte degli studi di follow-up a lungo termine evidenziano, paradossalmente, un legame tra il consumo regolare di edulcoranti e l’aumento di peso133.

Cosa ancora più preoccupante, uno studio canadese del 2020128, condotto su oltre 2.200 donne in gravidanza, mostra che, in caso di esposizione all’aspartame in utero, i neonati presentano un peso alla nascita significativamente più elevato rispetto ai non esposti. Questi neonati mostrano inoltre un rischio più elevato di complicanze metaboliche, come la resistenza all’insulina o l’accumulo di grasso nei tessuti, fattori che aumentano la loro vulnerabilità all’aumento di peso e favoriscono lo sviluppo dell’obesità infantile o in età adulta.Il meccanismo esatto alla base di questi effetti non è ancora del tutto chiaro. Tra le diverse ipotesi avanzate vi sono: un’attivazione anomala dei recettori del gusto dolce, un’alterazione della tolleranza al glucosio134, uno sviluppo progressivo della resistenza all’insulina o un’alterazione del microbiota intestinale135.

Conclusione

Il principio di precauzione è un pilastro del sistema normativo europeo, sancito per legge dal 2002136. Tuttavia, la storia dell’aspartame mostra quanto questo principio possa risultare compromesso quando la valutazione dei rischi è sommersa dall’influenza delle lobby industriali.

La questione non è più soltanto stabilire se l’aspartame rappresenti un rischio per la salute, ma se le autorità siano ancora in grado di tutelare efficacemente i consumatori. Di fronte a questa situazione, è essenziale far sentire una voce chiara: gli interessi economici non devono dettare le decisioni riguardanti la salute pubblica. È questo il senso della petizione promossa da Yuka, Foodwatch e La Ligue contre le cancer, che chiede alla Commissione europea di vietare l’aspartame. La salute non dovrebbe mai diventare uno strumento al servizio degli interessi economici.

- ¹ Valavanidis, 2023. Aspartame, Artificial Sweetener, Credible Evidence that is Potentially Carcinogenic? IARC will decide in 2023 if an increased risk of cancer is associated with Aspartame consumption. https://www.researchgate.net/profile/Athanasios-Valavanidis/publication/372344870_Aspartame_Artificial_Sweetener_Credible_Evidence_that_is_Potentially_Carcinogenic_IARC_will_decide_in_2023_if_an_increased_risk_of_cancer_is_associated_with_Aspartame_consumption/links/64b11080c41fb852dd6ff270/Aspartame-Artificial-Sweetener-Credible-Evidence-that-is-Potentially-Carcinogenic-IARC-will-decide-in-2023-if-an-increased-risk-of-cancer-is-associated-with-Aspartame-consumption.pdf

- ² Shaher et al, 2023. Aspartame Safety as a Food Sweetener and Related Health Hazards. https://www.mdpi.com/2072-6643/15/16/3627

- ³ Market prices: aspartame USD 10,49 per kg (https://www.imarcgroup.com/aspartame-pricing-report

- (Germany)), sugar USD 0,5 per kg (https://www.statista.com/statistics/675828/average-prices-sugar-worldwide/

- ). Achieving same sweetness (aspartame 200x that of sugar) USD 0,5 for sugar and USD 0,05 for aspartame needed (calculation made on December 6, 2024).

- ⁴ Czarnecka et al, 2021. Aspartame—True or False? Narrative Review of Safety Analysis of General Use in Products. Nutrients. 2021 Jun 7;13(6):1957. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8227014/

- ⁵ Food and Drug Administration, 1974. Rules and Regulations. Federal Register, vol. 39, no. 145 - Friday, July 26, 1974. https://archives.federalregister.gov/issue_slice/1974/7/26/27316-27320.pdf#page=2

- ⁶ Mission Possible, 2006. Report for schools, ob-gyn and pediatricians on children and aspartame/MSG. Prepared By Mission Possible, Dr. Betty Martini. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d0041fbf9e37d3c641bab2a336221cf41a9933bd

- ⁷ Food and Drug Administration, 1975. Rules and Regulations. Federal Register, vol. 40, no. 235 - Friday, December 5, 1975. https://archives.federalregister.gov/issue_slice/1975/12/5/56899-56910.pdf

- ⁸ Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment, 1990. Aspartame - Validity of Searle toxicity studies. TOX/90/44. https://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2013-0273/8TOX9044.pdf

- ⁹ Swankin and Turner. Aspartame / NutraSweet, The History of the Aspartame Controversy. http://www.swankin-turner.com/hist.html

- ¹⁰ The Guardian, 2005. Safety of artificial sweetener called into question by MP. https://www.theguardian.com/politics/2005/dec/15/foodanddrink.immigrationpolicy

- ¹¹ Blaylock, 2006. Aspartame Is An Excitoneurotoxic Carcinogenic Drug! https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=eef405cbc0079082949016cd279a13a542588958

- ¹² Mullarkey and Newman, 1994. Sweet Delusion. How safe is your artificial sweetener ? Part one: the hidden history of Aspartame. https://ia800109.us.archive.org/11/items/OnAspartameMsg/SweetDelusion.pdf

- ¹³ Broer, 2002. Aspartame: a chronicle of crime. Fit at forty-sixty and beyond. The in-depth health and nutrition analysis. Vol. 1, no 2, article 3. https://irp.cdn-website.com/6b820530/files/uploaded/Aspartame%20Dangers.pdf

- ¹⁴ Smyth, 1983. The FDA’s Public Board of Inquiry and the Aspartame Decision. Indiana Law Journal, vol. 58, issue 4. https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2268&context=ilj

- ¹⁵ Nill, 2000. The History of Aspartame. Harvard Library. https://dash.harvard.edu/server/api/core/bitstreams/7312037c-a98d-6bd4-e053-0100007fdf3b/content

- ¹⁶ UK Parliament. Artificial Sweeteners. 14 Dec 2005 : Column 491WH-continued. https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/vo051214/halltext/51214h05.htm

- ¹⁷ Food and Drug Administration, 1981. Federal Register, vol. 46, no. 142, Friday, July 24, 1981, Notices. https://archives.federalregister.gov/issue_slice/1981/7/24/38256-38289.pdf#page=30

- ¹⁸ Sykes, 2015. The Aspartame Controversy of 1981. The Hidden Truth Behind the Not-So-Sweet Artificial Sweetener. https://vtechworks.lib.vt.edu/server/api/core/bitstreams/a814bc16-5c18-4e53-82eb-6472e092e7af/content

- ¹⁹ Shapiro, 1986. Scientific Issues and the Function of Hearing Procedures: Evaluating the FDA’s Public Board of Inquiry. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2944&context=dlj

- ²⁰ Millstone, 2019. Aspartame Chronology. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=doc-3---chronology-metzenbaum-1986002.pdf&site=25

- ²¹ Ishii, 1981. Incidence of brain tumors in rats fed aspartame. Toxicology Letters. 1981 Mar;7(6):433-7.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7245229/

- ²² Ishii et al, 1981. Toxicity of aspartame and its diketopiperazine for Wistar rats by dietary administration for 104 weeks. Toxicology, 1981;21(2):91-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7281205/

- ²³ Soffritti et al, 2014. The Carcinogenic Effects of Aspartame: The Urgent Need for Regulatory Re-Evaluation. American Journal of industrial Medicine. 57:383–397 (2014). https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2009/02/The-carcinogenic-effects-of-aspartame_The-urgent-need-for-regulatory-re-evaluation-2014.pdf

- ²⁴ National Cancer Institute, 1976. Guideline for Carcinogen Bioassay in Small Rodents. NCI-CG-TR-1. https://ntp.niehs.nih.gov/sites/default/files/ntp/htdocs/lt_rpts/tr001.pdf

- ²⁵ Jacobs and Hatfield, 2012. History of Chronic Toxicity and Animal Carcinogenicity Studies for Pharmaceuticals. Veterinary Pathology. 2012;50(2):324-333. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300985812450727

- ²⁶ Condon, 1981. Memorandum: Aspartame- Dissenting Opinion on the Brain Tumor Issue. May. 19, 1981. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=doc-18---condon-to-levitt-19may1981.pdf&site=25

- ²⁷ Government Accountability Office, 1986. Six Former HHS Employees’s Involvement in Aspartame’s Approval. Food and Drug Administration. Briefing report to the Honorable Howard Metzenbaum United State Senate. https://www.gao.gov/assets/hrd-86-109br.pdf

- ²⁸ The Ecologist, 2005. Aspartame. September 2005. https://h2rc2.com/Ecogypt/page1/page17/assets/AspartameResearch.pdf

- ²⁹ Huffpost, 2011. Donald Rumsfeld and the Strange History of Aspartame. https://www.huffpost.com/entry/donald-rumsfeld-and-the-s_b_805581

- ³⁰ Food and Drug Administration, 2020. Arthur Hull Hayes. https://www.fda.gov/about-fda/fda-leadership-1907-today/arthur-hayes

- ³¹ Government of Canada, 2023. L’aspartame. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/additifs-alimentaires/succedanes-sucre/aspartame-edulcorants-artificiels.html

- ³² news.com.au. ‘Increased risk’: Warning over cult diet drinks after animal study. https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/warning-over-cult-diet-drink-revealed/news-story/58b3bea834a099dc9bf2fbef3d65d266

- ³³ European Food Safety Authority, 2011. EFSA publishes original industry studies on aspartame. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/111124-0

- ³⁴ European Food Safety Authority, 2013. Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. EFSA Journal 2013;11(12):3496. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3496

- ³⁵ European Food Safety Authority, 2023. Aspartame. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame

- ³⁶ Millstone et Dawson, 2019. EFSA’s toxicological assessment of aspartame: was it even-handedly trying to identify possible unreliable positives and unreliable negatives? Arch Public Health 77, 34 (2019). https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-019-0355-z

- ³⁷ Martini, 1997. Researchers call for further studies after identifying a possible link between aspartame and brain tumors. https://www.sott.net/article/149206-Dr-John-Olney-on-Brain-tumors-and-aspartame

- ³⁸ Mandrioli et al, 2016. Relationship between Research Outcomes and Risk of Bias, Study Sponsorship, and Author Financial Conflicts of Interest in Reviews of the Effects of Artificially Sweetened Beverages on Weight Outcomes: A Systematic Review of Reviews. PLoS One. 2016 Sep 8;11(9):e0162198. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015869/

- ³⁹ Azad et al, 2017. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. CMAJ. 2017 Jul 17;189(28):E929-E939. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5515645/

- ⁴⁰ Soffritti et al, 2005. First Experimental Demonstration of the Multipotential Carcinogenic Effects of Aspartame Administered in the Feed to Sprague-Dawley Rats. Environmental Health Perspectives Volume 114, Issue 3. Pages 379 - 385. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/abs/10.1289/ehp.8711

- ⁴¹ Belpoggi et al, 2006. Results of Long-Term Carcinogenicity Bioassay on Sprague-Dawley Rats Exposed to Aspartame Administered in Feed. Annals of the New york Academy of Sciences. https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1371.080

- ⁴² Soffritti et al, 2007. Life-Span Exposure to Low Doses of Aspartame Beginning during Prenatal Life Increases Cancer Effects in Rats. Environmental Health Perspectives, Volume 115, Issue 9, Pages 1293 - 129. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.10271

- ⁴³ Huff, 2006. Chemicals Studied and Evaluated in Long-Term Carcinogenesis Bioassays by Both the Ramazzini Foundation and the National Toxicology Program. Annuals of the New York Academy of Sciences, Volume 982, Issue 1. https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2002.tb04935.x

- ⁴⁴ The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018. OECD 451. OECD Guideline for the testing of Chemicals: Carcinogenicity Studies. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/06/test-no-451-carcinogenicity-studies_g1gh2955/9789264071186-en.pdf

- ⁴⁵ European Food Safety Authority, 2006. EFSA assesses new aspartame study and reconfirms its safety. https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-assesses-new-aspartame-study-and-reconfirms-its-safety

- ⁴⁶ Soffritti et al, 2014. The Carcinogenic Effects of Aspartame: The Urgent Need for Regulatory Re-Evaluation. American Jounal of Industral Medicine 57:383–397 (2014). https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2009/02/The-carcinogenic-effects-of-aspartame_The-urgent-need-for-regulatory-re-evaluation-2014.pdf

- ⁴⁷ Huff et al, 2016. The limits of two-year bioassay exposure regimens for identifying chemical carcinogens. Environ Health Perspect. 2008 Nov;116(11):1439-42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19057693/

- ⁴⁸ Landrigan and Straif, 2021. Aspartame and cancer – new evidence for causation. Environ Health 20, 42 (2021). https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00725-y

- ⁴⁹ Gnudi et al, 2023. Hemolymphoreticular Neoplasias from the Ramazzini Institute Long-term Mice and Rat Studies on Aspartame. Annals of Global Health, 89(1), p. 43. https://annalsofglobalhealth.org/articles/10.5334/aogh.4163

- ⁵⁰ International Agency for Research on Cancer, 2024. Aspartame, Methyleugenol, and Isoeugenol IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans Volume 134. https://publications.iarc.who.int/627

- ⁵¹ Magnuson et al, 2007. Aspartame: a safety evaluation based on current use levels, regulations, and toxicological and epidemiological studies. Crit Rev Toxicol. 2007;37(8):629-727. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17828671/

- ⁵² Aspartame.org, 2006. Comprehensive Review of Ramazzini Study Demonstrates No Scientific Evidence of Aspartame and Cancer Link. https://aspartame.org/comprehensive-review-ramazzini-study-demonstrates-no-scientific-evidence-aspartame-cancer-link/

- ⁵³ Soffritti, 2008. Carcinogenicity of Aspartame: Soffritti Responds. Environmental Health Perspectives, Volume 116, Issue 6, Page A240. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/ehp.10881R

- ⁵⁴ Collegium Ramazzini, 2011. Confirmation of the Experimental Carcinogenicity of Aspartame. https://collegiumramazzini.org/news/detail/211

- ⁵⁵ Center for Science in the Public Interest, 2013. Evaluation of Ramazzini Institute Aspartame Studies – and EFSA’s Assessment. Lisa Y. Lefferts, MSPH Senior Scientist. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/documentset/130409-p06.pdf

- ⁵⁶ Foodwatch, 2025. Clean Washing Aspartame. Why aspartame needs to be banned, based on independent science. https://www.foodwatch.org/fileadmin/-INT/additives/2025-02-04_foodwatch-report-aspartame.pdf

- ⁵⁷ Réseau Environnement Santé, 2013. Analyse du rapport EFSA “Draft Opinion on the Re-Evaluation of Aspartame (E 951) as a Food Additive” https://reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2016/01/AnalyseRapport-EFSAJanv2013-VF.pdf

- ⁵⁸ Marie-Monique Robin, 2011. Extract of the movie « Our Daily Poison » - https://www.youtube.com/watch?v=3CBXDU4cKNE

- ⁵⁹ Corporate Europe Observatory, 2011. Exposed: conflicts of interest among EFSA’s experts on food additives. https://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/efsa_ans_panel.pdf

- ⁶⁰ U.S. Right to Know, 2023. International Life Sciences Institute (ILSI) is a food industry lobby group. September 16, 2023. https://usrtk.org/pesticides/ilsi-is-a-food-industry-lobby-group/

- ⁶¹ European Parliament, 2014. REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2012. A7-0219/2014. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0219_EN.html?redirect

- ⁶² Corporate Europe Observatory, 2020. Conflicts of interest scandals at EFSA: A non-exhaustive chronology of recent events. https://corporateeurope.org/en/food-and-agriculture/efsa/chronology

- ⁶³ European Food Safety Authority, 2014. Decision of the Executive Director on Declarations of Interest. EFSA/LRA/DEC/02/2014. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/independencerules2014.pdf

- ⁶⁴ European Food Safety Authority, 2015. Increasing robustness, transparency and openness of scientific assessments. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.e13031

- ⁶⁵ Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:231:TOC

- ⁶⁶ Soffritti et al, 2014. The Carcinogenic Effects of Aspartame: The Urgent Need for Regulatory Re-Evaluation. American Journal of Industrial Medicine. https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2009/02/The-carcinogenic-effects-of-aspartame_The-urgent-need-for-regulatory-re-evaluation-2014.pdf

- ⁶⁷ Doueihy et al, 2025. Aspartame and Human Health: A Mini-Review of Carcinogenic and Systemic Effects. J Xenobiot. 2025 Jul 7;15(4):114. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12286081/#notes2

- ⁶⁸ Le Point, 2011. Aspartame, un scandale sanitaire en cours. https://www.lepoint.fr/sante/aspartame-un-scandale-sanitaire-en-cours-15-09-2011-1373463_40.php

- ⁶⁹ International Agency for Research on Cancer, 2024. IARC Monographs Volume 134: Aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. 13 September 2024. https://www.iarc.who.int/news-events/iarc-monographs-volume-134-aspartame-methyleugenol-and-isoeugenol/

- ⁷⁰ International Agency for Research on Cancer, 2024. Aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans, No. 134. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK609291/

- ⁷¹ Debras et al, 2022. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. PLoS Med. 2022 Mar 24;19(3):e1003950. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003950

- ⁷² Schernhammer et al, 2012. Consumption of artificial sweetener- and sugar-containing soda and risk of lymphoma and leukemia in men and women. Am J Clin Nutr. 2012 Dec;96(6):1419-28. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523029209?via%3Dihub

- ⁷³ Landrigan et al, 2025. Irregularities in the IARC Working Group Evaluation of Ramazzini Institute Aspartame Studies. Ann Glob Health. 2025 Jun 6;91(1):28. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12143253/

- ⁷⁴ World Health Organization, 2024. Diabetes. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

- ⁷⁵ World Health Organization, 2022. Health effects of the use of non-sugar sweeteners: a systematic review and meta-analysis. https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429

- ⁷⁶ Fagherazzi et al, 2013. Consumption of artificially and sugar-sweetened beverages and incident type 2 diabetes in the Etude Epidemiologique aupres des femmes de la Mutuelle Generale de l'Education Nationale-European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort. Am J Clin Nutr. 2013 Mar;97(3):517-23. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523054412?via%3Dihub

- ⁷⁷ Nettleton et al, 2009. Diet soda intake and risk of incident metabolic syndrome and type 2 diabetes in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Diabetes Care. 2009 Apr;32(4):688-94. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2660468/

- ⁷⁸ Sakurai et al, 2014. Sugar-sweetened beverage and diet soda consumption and the 7-year risk for type 2 diabetes mellitus in middle-aged Japanese men. Eur J Nutr. 2014 Feb;53(1):251-8. doi: 10.1007/s00394-013-0523-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23575771/

- ⁷⁹ Gul et al, 2017. Inhibition of the gut enzyme intestinal alkaline phosphatase may explain how aspartame promotes glucose intolerance and obesity in mice. Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Jan;42(1):77-83. https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/apnm-2016-0346

- ⁸⁰ Fowler et al, 2012. Fueling the obesity epidemic? Artificially sweetened beverage use and long-term weight gain. Obesity (Silver Spring). 2008 Aug;16(8):1894-900. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2008.284

- ⁸¹ Anton et al, 2010. Effects of stevia, aspartame, and sucrose on food intake, satiety, and postprandial glucose and insulin levels. Appetite. 2010 Aug;55(1):37-43. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666310000826

- ⁸² Suez et al, 2022. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3307-3328.e19. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00919-9

- ⁸³ Debras et al, 2023. Artificial Sweeteners and Risk of Type 2 Diabetes in the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Diabetes Care. 2023 Sep 1;46(9):1681-1690. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10465821/

- ⁸⁴ Malik and Hu, 2012. Sweeteners and Risk of Obesity and Type 2 Diabetes: The Role of Sugar-Sweetened Beverages. Curr Diab Rep. 2012 Jan 31. https://link.springer.com/article/10.1007/s11892-012-0259-6

- ⁸⁵ World Health Organization, 2025. Cardiovascular diseases (CVDs). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

- ⁸⁶ Debras et al, 2022. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071204. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071204.full

- ⁸⁷ World Health Organization, 2023. Use of non-sugar sweeteners. WHO guideline. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/367660/9789240073616-eng.pdf?sequence=1

- ⁸⁸ Zhang et al, 2025. Aspartame and ischemic stroke: unraveling the molecular link through network toxicology and molecular docking analysis. Sci Rep. 2025 Jul 4;15(1):23871. https://www.nature.com/articles/s41598-025-08898-z

- ⁸⁹ Valdes et al, 2018. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018 Jun 13;361:k2179. https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2179

- ⁹⁰ Qin et al, 2012. A Metagenome-Wide Association Study of the Gut Microbiome and Metabolic Syndrome. Front Microbiol. 2021 Jul 16;12:682721. https://www.nature.com/articles/nature11450

- ⁹¹ Huybrechts et al, 2021. The Human Microbiome in Relation to Cancer Risk: A Systematic Review of Epidemiologic Studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Oct;29(10):1856-1868. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7541789/#S15

- ⁹² Tang et al, 2013. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N Engl J Med. 2013 Apr 25;368(17):1575-84. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109400

- ⁹³ Baothman et al, 2016. The role of Gut Microbiota in the development of obesity and Diabetes. Lipids Health Dis. 2016 Jun 18;15:108. https://link.springer.com/article/10.1186/s12944-016-0278-4

- ⁹⁴ Suez et al, 2014. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25231862/

- ⁹⁵ Palmnäs et al, 2014. Low-dose aspartame consumption differentially affects gut microbiota-host metabolic interactions in the diet-induced obese rat. PLoS One. 2014 Oct 14;9(10):e109841. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109841

- ⁹⁶ Shil et al, 2020. Artificial Sweeteners Disrupt Tight Junctions and Barrier Function in the Intestinal Epithelium through Activation of the Sweet Taste Receptor, T1R3. Nutrients. 2020 Jun 22;12(6):1862. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7353258/

- ⁹⁷ Pepino, 2016. Metabolic effects of non-nutritive sweeteners. Physiol Behav. 2015 Dec 1;152(Pt B):450-5. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4661066/

- ⁹⁸ Rother et al, 2018. How Non-nutritive Sweeteners Influence Hormones and Health. Trends Endocrinol Metab. 2018 Jul;29(7):455-467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29859661/

- ⁹⁹ Angelin et al, 2024. Artificial sweeteners and their implications in diabetes: a review. Front Nutr. 2024 Jun 25;11:1411560. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11233937/#B5

- ¹⁰⁰ Olney and Ho, 1970. Brain damage in infant mice following oral intake of glutamate, aspartate or cysteine. Nature. 1970 Aug 8;227(5258):609-11. https://www.nature.com/articles/227609b0

- ¹⁰¹ Olney, 1979. Excitotoxic Amino Acids: Research Applications and Safety Implications. https://www.ajinomoto.com.my/sites/default/files/paragraph/side-by-side/files/excitotoxic-amino-acids.pdf

- ¹⁰² Humphries et al, 2008. Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain. Eur J Clin Nutr. 2008 Apr;62(4):451-62. https://www.nature.com/articles/1602866

- ¹⁰³ Choudhar and Lee, 2018. The debate over neurotransmitter interaction in aspartame usage. J Clin Neurosci. 2018 Oct;56:7-15. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967586818305770

- ¹⁰⁴ Ashok et al, 2015. Neurobehavioral changes and activation of neurodegenerative apoptosis on long-term consumption of aspartame in the rat brain. Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism, Vol. 2, Issues 3-4, December 2015, Pages 76-85. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352385915300025

- ¹⁰⁵ Jones et al, 2023. Learning and memory deficits produced by aspartame are heritable via the paternal lineage. Sci Rep. 2023 Aug 31;13(1):14326. https://www.nature.com/articles/s41598-023-41213-2

- ¹⁰⁶ Bai et al, 2024. Non-nutritive Sweetener Aspartame Disrupts Circadian Behavior and Causes Memory Impairment in Mice. J Agric Food Chem. 2024 Oct 23;72(42):23478-23492. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39382230/

- ¹⁰⁷ European Food Safety Authority, 2025. ADI. https://www.efsa.europa.eu/en/glossary/adi

- ¹⁰⁸ Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 1980. Evaluation of certain food additive. Twenty-fourth Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/41410/WHO_TRS_653.pdf?sequence=1

- ¹⁰⁹ Food and Drug Administration, 2023. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing Aspartame. https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/timeline-selected-fda-activities-and-significant-events-addressing-aspartame

- ¹¹⁰ Gordon 1987. News Story. https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=document-24-greg-gordon-upi-12oct1987.pdf&site=25

- ¹¹¹ Food and Drug Administration, 2023. Timeline of Selected FDA Activities and Significant Events Addressing Aspartame. https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/timeline-selected-fda-activities-and-significant-events-addressing-aspartame

- ¹¹² Corporate Europe Observatory, 2012. Conflits indigestes ! Une décennie d’influence industrielle à l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA). http://www.adequations.org/IMG/pdf/conflits_indigestes.pdf

- ¹¹³ European Food Safety Authority, 2013. Scientific Opinion on Aspartame. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/factsheetaspartame.pdf

- ¹¹⁴ World Health Organization, 2023. Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on FDood Additives (JECFA). Aspartame. https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/Home/Chemical/62

- ¹¹⁵ World Health Organization, 2023. Aspartame hazard and risk assessment results released. https://www.who.int/news/item/14-07-2023-aspartame-hazard-and-risk-assessment-results-released

- ¹¹⁶ French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, 2021. The European Transparency Regulation: a new framework for risk assessment and food safety. https://www.anses.fr/en/content/european-transparency-regulation-new-framework-risk-assessment-and-food-safety

- ¹¹⁷ Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 2023. Evaluation of certain food additives? Ninety-sixth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376279/9789240083059-eng.pdf?sequence=1

- ¹¹⁸ Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 2024. Comité du codex sur les additifs alimentaires. Questions d’intérêt découlant de la FAO et l’OMS et des 96ème et 97ème réunions du Comité mixte FAO/OMS d’Experts des Additifs Alimentaires (JECFA) respectivement. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-711-54%252FWorking%2Bdocuments%252Ffa54_03f.pdf

- ¹¹⁹ Foodwatch, 2025. Clean Washing Aspartame. Why aspartame needs to be banned, based on

- independent science. https://www.foodwatch.org/fileadmin/-INT/additives/2025-02-04_foodwatch-report-aspartame.pdf

- ¹²⁰ U.S. Right to Know, 2023. Did a Coca-Cola front group sway a WHO review of Aspartame ? Gary Ruskin, July 19, 2023. https://usrtk.org/sweeteners/coca-cola-front-group-who-review-of-aspartame/

- ¹²¹ Walton et al, 1999. The application of in vitro data in the derivation of the acceptable daily intake of food additives. Food Chem Toxicol. 1999 Dec;37(12):1175-97. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10654594/

- ¹²² Galli et al, 2008. Is the acceptable daily intake as presently used an axiom or a dogma? Toxicol Lett. 2008 Aug 15;180(2):93-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18588960/

- ¹²³ Phillips et al, 2024. Improving the integration of epidemiological data into human health risk assessment: What risk assessors told us they want. Glob Epidemiol. 2024 Sep 28;8:100167. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590113324000336

- ¹²⁴ Debras et al, 2022. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. PLoS Med 19(3): e1003950. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003950

- ¹²⁵ Debras et al, 2022. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort BMJ 2022; 378 :e071204. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071204.full

- ¹²⁶ Debras et al, 2023. Artificial Sweeteners and Risk of Type 2 Diabetes in the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Diabetes Care. 2023 Sep 1;46(9):1681-1690. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10465821/

- ¹²⁷ Chia et al, 2016. Chronic Low-Calorie Sweetener Use and Risk of Abdominal Obesity among Older Adults: A Cohort Study. PLoS One. 2016 Nov 23;11(11):e0167241. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167241#sec021

- ¹²⁸ Azad et al, 2020. Nonnutritive sweetener consumption during pregnancy, adiposity, and adipocyte differentiation in offspring: evidence from humans, mice, and cells. Int J Obes (Lond). 2020 Oct;44(10):2137-2148. https://www.nature.com/articles/s41366-020-0575-x

- ¹²⁹ Food and Agriculture Organization, 2025. State of Research on the Interactions between Food Additives, the Gut Microbiome and the Host. A Food Safety Perspective. Food Safety and Quality Series. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/54e3c4a1-e95b-4365-b9ae-f99a75436106/content

- ¹³⁰ French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, 2015. Évaluation

- des bénéfices et des risques nutritionnels des édulcorants intenses. Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, Janvier 2015. https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2011sa0161Ra.pdf

- ¹³¹ Engel et al, 2018. Effect of high milk and sugar-sweetened and non-caloric soft drink intake on insulin sensitivity after 6 months in overweight and obese adults: a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2018 Mar;72(3):358-366. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29235560/

- ¹³² Chia et al, 2016. Chronic Low-Calorie Sweetener Use and Risk of Abdominal Obesity among Older Adults: A Cohort Study. PLoS One. 2016 Nov 23;11(11):e0167241. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167241#sec021

- ¹³³ French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, 2015. Évaluation

- des bénéfices et des risques nutritionnels des édulcorants intenses. Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, Janvier 2015. https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2011sa0161Ra.pdf

- ¹³⁴ Pepino, 2016. Metabolic effects of non-nutritive sweeteners. Physiol Behav. 2015 Dec 1;152(Pt B):450-5. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.06.024. Epub 2015 Jun 19. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4661066/

- ¹³⁵ Rother et al, 2018. How Non-nutritive Sweeteners Influence Hormones and Health. Trends Endocrinol Metab. 2018 Jul;29(7):455-467. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043276018300936

- ¹³⁶ Regulation No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20240701

Basandosi esclusivamente su fonti affidabili—l’IARC, l’OMS/JECFA, l’EFSA, la FDA e le riviste peer-reviewed di alto livello—l’aspartame è attualmente classificato come sicuro ai livelli di consumo tipici, con la classificazione IARC 2024 Gruppo 2B che riflette prove limitate ma non convincenti di potenziale cancerogenicità. Il composto non richiede un’azione normativa immediata, ma ulteriori ricerche per chiarire i potenziali meccanismi ed effetti a lungo termine sono scientificamente giustificate e in corso.

La distinzione tra l’identificazione del pericolo da parte dell’IARC (prove limitate di possibile cancerogenicità) e la valutazione del rischio dell’OMS (prove di associazione con il cancro non convincenti) non deve essere confusa. Attualmente, le autorità di regolamentazione mantengono l’approvazione per uso generale, e le prove epidemiologiche di danno ai livelli di consumo tipici rimangono non convincenti.

Punti Chiave:

• IARC (2024): Gruppo 2B (prove limitate; chiede più ricerca)

• OMS/JECFA (2023): Sicuro ai dosaggi attuali (prove non convincenti)

• EFSA (2013-2023): Sicuro ai livelli di esposizione attuali

• FDA (1981-2023): Approvato per uso generale

Buongiorno, è dal 2012, quando mi è stato riscontrato il diabete di tipo 2 che utilizzo l’aspartame come dolcificante, devo dire che ne utilizzo parecchio, infatti lo uso nel caffè decaffeinato (circa 15/20 al giorno) e, per il momento, spero di non aver contratto nulla. Per cortesia potreste dirmi che tipo di dolcificante potrei usare? Grazie.

La stevia penso sia una buona alternativa

bravi, siamo invasi, da alimenti per farci ammalare, con la vostra “app” scopro ingredienti nascosti che inducono il consumatore al consumo. grazie per il vostro lavoro.

Buongiorno , inchiesta interessantissima ! L’aspartame é comunque uno dei più impiegati dolcificanti presenti nel panorama alimentare odierno. Fra gli ultimi sono però spuntati da pochissimi anni anche i dolcificanti a base di “stevia” che , vengono presentati come “dolcificanti naturali” .

Sarebbe quindi molto auspicabile una vostra inchiesta a riguardo, anche per dare un’alternativa percorribile a chi tuttora usa oggi dolcificanti a base di aspartame, in modo da fornire un servizio completo ai consumatori che si affidano fiduciosi a Yuka.

Grazie!!

Bravi sempre interessanti le Vostre inchieste .

Grazie